INTERVIEW

「エムテック」の「エム」は、創業者の苗字である三浦の頭文字。「テック」は、技術屋という意味の「テクニカル」から来ています。つまり、「三浦の技術屋」という意味ですね。この社名は、兄(現社長)が工業高校に通っていた時に、先代の社長(現会長)と相談して決めました。でも、シンプルだからこそ覚えやすいし、親しみやすいんじゃないかなと思っています。

「エムテック」という名前には、私たちの技術への自信と、お客様に寄り添う姿勢が込められています。

当社の創業は1982年2月。

最初は個人事業としてスタートし、1992年に法人化しました。今年で34期目を迎えます。創業当時から、場所は変わらず葉の木沢山です。

実は、私自身が1981年10月生まれなんです。つまり、自分が生まれてからわずか4ヶ月後に会社が創業したことになります。だから、自分の中では会社は兄弟同然。うちは三兄弟なんですが、私は「四兄弟」だと思っています。私の下に、会社という弟がいる、そんな感覚なんです(笑)。だから、兄弟を大事にするように、会社を大切に思っています。

常に『誠実に仕事に向き合う』ことを心がけています。

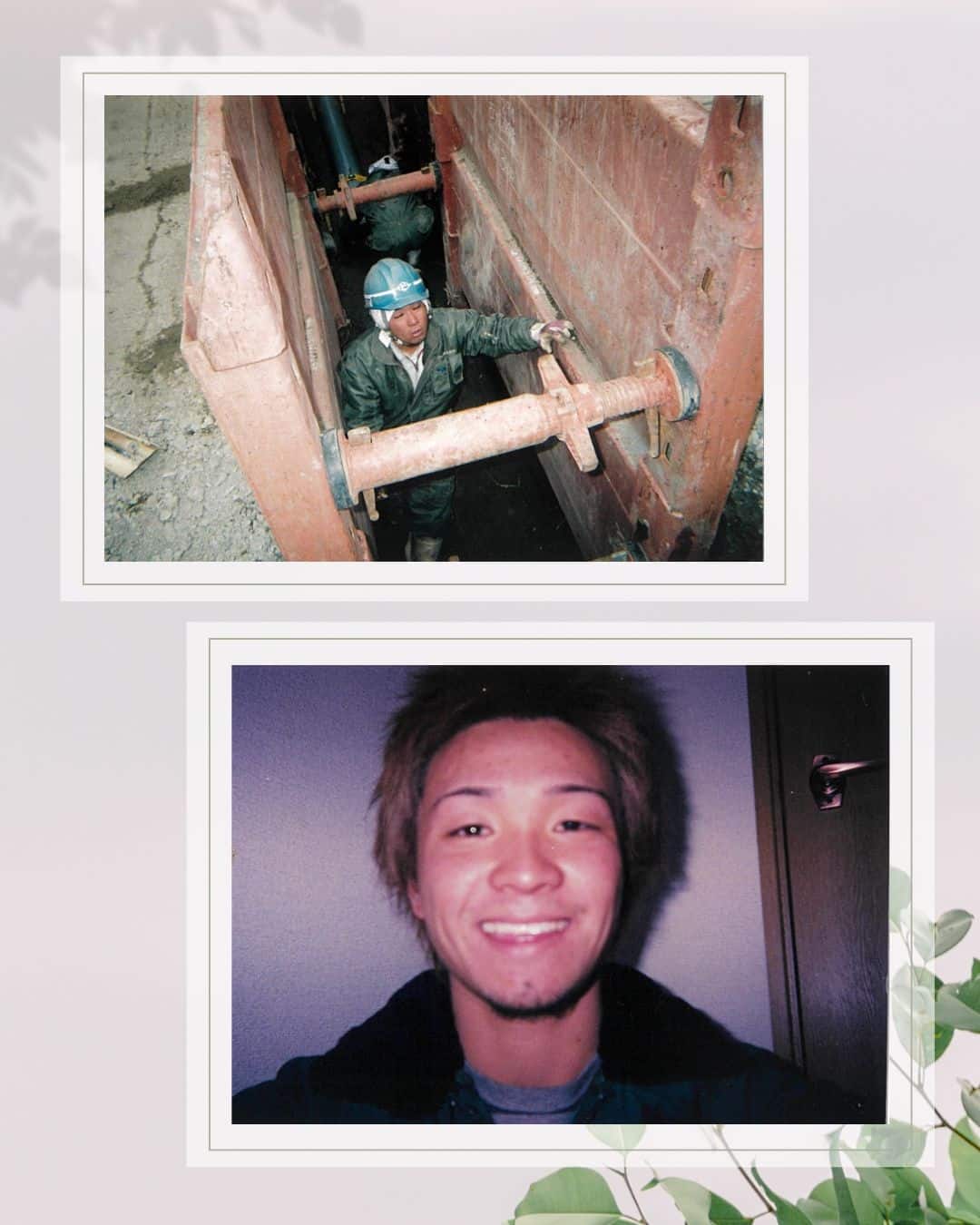

弊社の業務の約8割は水道の公共工事であり、直接お客様と接する機会は多くありません。発注者は行政機関であるため、エンドユーザーである地域の皆様の顔が見えにくいのが現状です。

しかし、私たちは常に地域の皆様を『お客様』と捉え、顔が見えないからこそ、その生活を想像し、お客様第一の仕事を追求しています。もし誠実さを忘れれば、ただ言われたことをこなすだけの「作業」になってしまうでしょう。しかし、私たちの仕事は地域のライフラインである『水』を守り、安全な水を供給することです。水道水は皆様の口に入るものです。だからこそ、作業で使用する機械油や手袋、ウエスなどが万が一にも混入しないよう、細心の注意を払っています。口に入るものだからこそ、常に『誠実』であることを胸に刻み、日々の業務に取り組んでいます。

少し話は逸れますが、人間は本当に忘れやすい生き物だと感じます。

東日本大震災が発生した3月11日、私は盛岡市内で水道管の敷設工事をしていました。年度末の繁忙期で、工事が終わるかどうかの瀬戸際でしたが、当然工事は中止になり、会社に戻ると、滝沢市役所の災害対策本部からすぐに出動要請がありました。そこからの4、5日間は、ほとんど不眠不休で、安全な水の供給に奔走しました。道路の地中に埋まっている水道管が壊れていれば修復し、安定したと思ったら、今度は滝沢市給食センターやその他の施設、一般家庭の水道管の断裂と、次々に問題が発生しました。そんな状況が2週間ほど続きました。余震が続く中での作業は、まるで「地球酔い」をしているようでした。

また、沿岸の仮設住宅の水道設備工事にも携わりました。通常の現場とは全く異なり、資材の搬入順序も曖昧で、PCも満足に使えない、まさに極限状態での作業でした。そんな中、「昼食の時間だ」となり、弁当も支給されないため、自分たちで調達することに。携帯で近くのコンビニを検索し、現場から出た瞬間、目の前に広がる光景を見て、ハッとしました。「ここは被災地だった」と。その時、心の底から「衣食住」の重要性を痛感しました。そして、人間の記憶の曖昧さも。でも、その「当たり前」を守る仕事をしていることが誇りだと、改めて実感しました。

これはねぇ…。いっぱいありますよ!現場の技術に関しては、水道業界の申し子と自負しているので、失敗なんてないんですけどね(笑)でも、経営に関しては…どこから話せばいいのやら(苦笑)

遡ること30年前、先代の社長(現会長)の頃ですね。当時は従業員も30名以上いたんですが、建設業の不況の煽りを受け、税金や社会保険料の支払いが滞り始め、取引先への支払いも遅延する始末で。さらに追い打ちをかけるように、ベテランの職人さんたちが次々と辞めていってしまったんです。そうなると、今までと同じ量の仕事を、少ない人数でこなそうとしても、当然無理が出てきますよね。

当時の私は、現場の仕事が楽しくて仕方なかったから、会社の金銭的な苦労なんて全く気にも留めていませんでした。「技術さえあれば、会社が潰れるわけがない」と本気で思っていたんです。でもある時、ふと周りの会社の車や重機に目をやると、どれもピカピカの新車ばかり。「いいなあ」と思って自分の会社の車を見たら…「え、うちの車ボロすぎ!」って(笑)。そこで初めて、現実に気づかされたんです。技術だけじゃダメなんだ、と。

そこから経営について学び始めたのが、23歳くらいの時でした。建設業界の下請けって、本当に儲からないんですよ。元請けの言いなりで、面倒な仕事ばかり押し付けられて。そんな状況で業績が良くなるわけがありません。でも、不思議と私は「なんとかなる」と思っていたんですよね。「来るもの拒まず、寝ずに働きゃどうにかなる」と、根拠のない自信だけはありました。ところが、やはり現実は厳しくて、寝ずに働いてどうにかなるわけもなく、自分の給料が3ヶ月遅れるなんてこともありました。妻に食べさせてもらっていた時期もありましたね。本当に、感謝しかありません。

藁にもすがる思いで、民事再生の相談をしたり、恩師に決算書を見せたりもしました。でも、恩師からは「こんな状態じゃ、会社を畳んだ方がいい。あなたたちの人生が不幸になるだけだ」とまで言われてしまって。それでも会社を潰せなかったのは、私がお世話になっている水道の会社の社長さんの存在があったからです。その社長さんは、私の父親とも昔から仲が良く、なんと会社の保証人にもなってくれていたんです。その社長さんは、本当に仕事を楽しそうにしている人で、趣味のバイクも満喫している。そんな人に迷惑をかけるわけにはいかない。それに、弟に初めての娘が生まれたこともあり、余計に頑張らなければという気持ちが強くなりました。そこから、今まで見たこともなかった決算書を読み込んだり、経営について猛勉強したりして、なんとか会社を立て直すことができたんです。

逆境を乗り越え、地域に根差す企業へ~我が社のターニングポイント~

うちの会社は、常に時代の先を読むことを大切にしています。建設業界が不況の煽りを受ける数年前から、実は資金繰りが厳しくなっていました。しかし、早い段階から手を打っていたおかげで、知り合いの社長さんに融資をお願いした際も、快く応じていただけたのです。もし不況の真っただ中だったら、誰も貸してくれなかったでしょう。人脈と、先を見据えた行動が、私たちを救ってくれたのです。

もちろん、私たちもただ手をこまねいていたわけではありません。銀行からの融資を受けることができなかったので、何とかやり繰りをして乗り切りました。できる限りのことはすべて行い、それでもダメならまた考えようと、前向きに進んできました。

現在、私たちは滝沢市で元請け企業として仕事をしていますが、ここまで来るのは決して簡単な道のりではありませんでした。建設業界では、地域での実績が重視されます。「元請けになりたい」と市役所に申し出ても、「まずは実績を作っていただかないと・・・」と言われるばかり。しかし、下請けの仕事では実績として認められないのです。「実績を作りたいので、お仕事ないですか?」とお願いしても、「それは難しくて・・・」と。まさに堂々巡りです。地域要件に関して滝沢市に限っては、規制が緩いという点があり、地元企業の成長を阻害します。私たちのような新規参入組にとっては、高い壁です。

それでも、私たちは諦めませんでした。転機となったのは、ある正月、橋の脇の水道管が凍結したという緊急の連絡でした。夜中の3時、ライフラインの危機に、私たちは迷わず現場へ向かいました。その修繕が、当時の水道課長さんの目に留まり「地元にもこんな技術を持った会社があったのか」と。そこから少しずつ、元請けの仕事が増えていったのです。あの正月の緊急対応が、私たちのターニングポイントでした。

しかし、元請けの仕事は、下請けとは全く違いました。書類作成や管理など、事務作業が山のようにあります。正直、私はそういう作業が苦手です。そこで、市役所に行って他の会社のやり方を教えてもらったり、見よう見まねで覚えたりと、必死に勉強しました。最初は書類の意味すら分からなかったですからね(笑)。

それでも、私たちは前に進み続けます。地域の皆様の生活を支える企業として、これからも成長し続けていきたいと思っています。「水が出なくて困っている人がいれば、どこへでも行く」。それが私たちのモットーです。宮沢賢治の詩ではありませんが、「雨にも負けず風にも負けず」の精神で、技術を必要とする人々のために全力を尽くします。

建設業の未来を「つなぐ」~技術継承と働き方改革への挑戦~

「将来、こんな会社にしたい」というビジョンは、過去の失敗や苦労から生まれました。しかし最近は、あえて未来を決めつけないようにしています。「こうあるべき」という固定観念は、変化の激しい現代にはそぐわないからです。

建設業界は今、未曽有の危機に直面しています。高齢化、人手不足、技術継承の困難さ。特に職人不足は深刻で、1年や2年で解決できる問題ではありません。機械化が進んでも、水道工事のような専門性の高い分野では、人の手による技術継承が不可欠です。そこで、当社の理念を「つなぐ人を創る」と定めました。技術をつなぎ、水道というライフラインをつなぎ、人と人をつなぐ。しかし、現実はそう簡単ではありません。現場作業は夏は暑く、冬は寒い。若い世代にとって、魅力的な仕事とは言えないのかもしれません。しかし、私たちは諦めません。技術継承と並行して、働き方改革にも取り組んでいます。

例えば、現場監督の仕事。これまでは男性が担うイメージが強かったですが、デジタル化が進んだ今、女性でも十分に活躍できると考えています。女性は細やかな作業が得意で、責任感が強い。専門知識を持つベテランと組めば、素晴らしいチームになるはずです。実際、事務スタッフが現場監督の仕事を兼任している例もあります。

建設業の賃金が低いことも、若者が敬遠する理由の一つです。工場のように機械化されたライン作業と違い、建設業は現場ごとに条件が異なり、臨機応変な対応が求められます。経験と知識がなければ、一人で成果を上げるのは難しい。しかし、私たちは考え方を改めるべきです。未経験者には、スコップの使い方から丁寧に教える。技術に見合った賃金を支払うべきですが、肉体的な負担が大きいのも事実です。先輩たちが苦労して得たものを、若い世代にも同じように強いるのは時代錯誤でしょう。また、現場優先で週休2日制や土日休みが形骸化している現状も、見直すべきです。発注者と受注者が協力し、互いにメリットのある働き方を模索する必要があります。

建設業は、社会インフラを支える重要な産業です。だからこそ、私たちは変化を恐れず、未来に向けて挑戦し続けます。「つなぐ人を創る」という理念のもと、技術と人を育て、持続可能な建設業を目指して。

自営業は、人手やお金の苦労が絶えませんが、その分、素晴らしい出会いに恵まれると実感しています。特に青年部では、かけがえのない友人がたくさんできました。50歳になってから名刺交換で知り合う人もいるでしょうが、40歳までに青年部で苦楽を共にした仲間との絆は、それとは全く違うものです。青年部の歌の歌詞にもあるように、本当に素晴らしい出会いがたくさんあります。

このような経験は、サラリーマンではなかなか味わえないでしょう。「人との繋がり」を大切にしている私にとって、青年部での経験はかけがえのないものです。多くのことを学び、成長できました。もちろん、人間関係で疲れることもありますが、人に励まされ、元気をもらえる経験は、ぜひ多くの人に味わってほしいですね。可能であれば、子どもに継いでほしい気持ちもあります。しかし、子ども自身の人生も尊重したいので、自分の夢を追いかけてほしいと思っています。

小学校は旧玉山村、中学校は渋民中学校でした。会社はずっと巣子にあったので、幼少期はその周辺で過ごしました。

高校は、二戸市の福岡工業高校に進学しました。中学時代に母から福岡工業高校を勧められた時、「福岡」という名前から、私は福岡県に行くのだとばかり思っていたんです。ただ、二戸市にあると分かった時、私は一人暮らしができると喜びました。しかし、実際は電車通学が可能で、45分ほどの道のりでした。二戸駅の真裏という立地も手伝って、通学は楽でしたね。おかげで、盛岡で遊ぶ時間もたっぷりありました(笑)。

当時、能代工業高校と福岡工業高校にしかない「都市工学科」という、建築・土木・環境問題を総合的に学べる学科がありました。二戸市周辺には土木系の学科がなかったため、地元の建設業界の要望で新設された学科だったそうです。

部活動には一切参加せず、アルバイトに精を出していました。ガソリンスタンドを選んだのは、バイクが好きで、社員割引でガソリンを入れられたからです。夏は暑く、冬は寒い仕事でしたが、大好きなバイクの資金稼ぎのため、苦にはなりませんでした。他にも、他校との交流会(合コン)にも積極的に参加しました。友人からカラオケの誘いがあると、二つ返事でOKしていましたね。ただ、帰りの電車が1時間に1本しかないため、大きな声では言えませんが、早退していました。先生には、「母の体調が悪いので帰ります」と嘘をついたこともありましたね(笑)。

工業高校の授業は、半分が実習でした。普通科のようにクラス単位ではなく、学科ごとに棟があり、そこで学びます。私が入学した「都市工学科」の棟にも職員室があとに棟があり、そこで学びます。私が入学した「都市工学科」の棟にも職員室があり、普通科の先生とは別の棟でした。授業では、コンクリートを練ったりもしました。校長先生から、学校の渡り廊下に階段を作ってほしいと頼まれ、先生の指導の下、生コンを打ったこともあります。実践的な学習が多かったですね。先生とも仲が良かったです。学校ではリーダーシップを取るタイプではありませんでしたが、遊びに関しては別でした(笑)。比較的自由な校風で、楽しい高校生活を送ることができました。

あまりストレスを感じないタイプです。過去を振り返ることもなく、常に前向きです。それでも、年に2~3回は、漫画喫茶でリフレッシュしています。

若い頃はバイクに夢中でしたが、今はもう乗りません。事故を起こして仕事に支障をきたすわけにはいきませんからね。その代わり、冬になるとスキー場へ通います。ボードもスキーも両方楽しみます。冬にしかできないという特別感が、最高に面白いんです。雪山を滑り降りる爽快感は、日頃のストレスを忘れさせてくれますし、漫画喫茶で好きな漫画に没頭する時間も、私にとっては大切なリフレッシュ方法です。

「人生に二度なし」

これは、私の恩師が私に贈ってくれた言葉です。この言葉は、私の人生の羅針盤となり、迷いや困難に直面した時、常に私を奮い立たせてくれます。

過ぎ去った時間は二度と戻らない。だからこそ、今この瞬間を大切に生きる。恩師の言葉は、私にそう教えてくれました。過去を振り返り、後悔する暇はない。未来を見据え、自分のビジョンに向かって突き進む。それが、一度きりの人生を悔いなく生きるための方法だと信じています。

具体的な夢は、北米かカナダの雪山で、ヘリコプターに乗って山頂へ行き、バックカントリーを楽しむことですね。日本の山とは異なる針葉樹と広葉樹の織りなす風景の中を滑り降りたら、どんなに素晴らしいだろうかと思います。そして、その旅の締めくくりは、オーロラツアー。オーロラは若い頃からの憧れで、いつか必ず自分の目で見てみたくて。イエローナイフのような、オーロラ観測で有名な場所へ、妻と二人で行けたら最高です。オーロラは、必ず見られるとは限らないからこそ、見られた時の感動はひとしおだろうなと。その光景は、きっと私の人生観を変えてくれるに違いないと確信してます。実は、この夢を叶えるために、スキー場で密かに練習中です(笑)。オーロラの観測に実は、この夢を叶えるために、スキー場で密かに練習中です(笑)

オーロラの観測に適した3月は、仕事の繁忙期と重なるため、早期リタイアも視野に入れておかないとなぁ~なんてことも考えてますよ(笑)

自分で考えて行動するのは得意だけれども、近しい関係の人ほど、意見を聞くのが苦手かもしれません。アドバイスとかにちゃんと向き合って、「それはこういうことだね」「こんな風にしていったらいいのかな」とか、自分はここを直していくよ、みたいな向き合い方がどうも苦手かもしれない。面倒くさいだけなのかな(笑)

わからないけど、単純に言えば「軸がブレない」からだと思います。後は、人の気持ちがイマイチ分からないというか…。自分の生き方のテーマが「素で生きる」ことだから、裏表なくいたいんです。ビジネスの場でもそれは変わらなくて。失礼のないように振る舞うのは当然だけれど、言うべきことは言うようにしています。そういう部分が、逆に素で生きてない人と対面すると、苦手意識が出ちゃうのかもしれないですね。ざっくりだけど、俯瞰して自分を見ている自覚はありますね。

課題を全て自分事として捉え、決して他者のせいにしない姿勢です。

一般的に、リーダーや経営者は、部下に仕事を任せ、全体を統括する役割を担うべきだと言われます。でも自分は、現場の状況を把握せずに、ただ指示を出すだけのリーダーにはなりたくないんです。経営者であっても、常にスキルアップを怠らず、自らも成長し続けるべきだと考えています。どんな状況でも、成長の機会と捉え、積極的に行動する。このような、従来の経営者のイメージとは異なる点が、私の強みなのかもしれません。

部長や会長の役職は、正直なところ、自分自身や自社にとって直接的なメリットは多くありません。メリット・デメリットで考えればですが。しかし、その中でも、常に意識していたのは、滝沢市商工会青年部のメンバー、そして岩手県25単会の青年部員の皆様に、いかに有益な情報を提供し、共有できるかという点です。つまり、滝沢・県という枠組みに関係なく、部員の皆様にどれだけのものを届けられるかということを活動の軸としていました。

もちろん、大変だったことは数えきれないほどあります(笑)。岩手県の県民性なのか、良く言えば奥ゆかしく、慎ましい。悪く言えば、周りの様子を伺いすぎて、積極的に意見を述べたり、行動を起こしたりすることが少ないように感じることがありました。特に、青年部の先輩方を含め、地域に対する熱い思いは強く持っているものの、表面的な付き合いに留まってしまう傾向があると感じていました。

青年部に入りたての頃、当時の部長に「なぜ滝沢の青年部の皆さんは腹を割って話さないんですか?」と尋ねたところ、「そうか。それなら君が部長になって、その課題に取り組んでみてはどうか」と言われました。

そこで、青年部の部長や県青連の会長を務める上では、自分個人の考えは一旦脇に置き、他人の視点で物事を考えるように努めました。「自分が…」というよりも、それを必要としている部員や事業所がいるのであれば、例え自分が興味を持てなかったとしても、積極的に取り組むように心がけていました。

補助金や予算に関しても同様です。他の団体の総会などに招かれて出席することもありましたが、予算規模の大きさに驚かされることもありました。ただ、補助金に関しては、個人的にはあまり好ましいとは思っていません。補助金ありきの経営はすべきではないと考えていますし、事業に必要なものを購入するために税金に頼るというのも好きではありません。自分の会社の決算は、あくまでも自分次第であるべきだというのが私の経営観です。

現在も岩手県商工同友会の発起人メンバーとして、懇親会や総会の司会などを任されることがあります。及川局長に乗せられて、色々と動いてしまいます(笑)。ただ、県内全体を見渡しても、滝沢市商工会青年部が岩手県の商工会を牽引していく必要性を、強く感じています。県央ブロックが勢いを失うことは、県全体に悪影響を及ぼしかねないなと。

青年部のメンバーには、自分たちが正しいと信じる道を恐れずに進んでほしいと思っています。失敗を恐れる必要はないから。ただし、部活動やサークル活動のような、「愉しい」だけを追求するのではなく、地域貢献の意識と自覚を持ち、一生懸命活動してほしいと願っています。現在の滝沢市の青年部メンバーは、非常に人材に恵まれていると感じています。しかし、データ分析力、つまりデータを読み解き、そこから意味のある情報を引き出す力は、まだ弱いかもしれません。正部員と賛助部員の違いや、正部員の必要性などを、執行部がしっかりと線引きし、明確に示す必要があります。そして、独りよがりの事業ではなく、地域や会員にとって本当に有益な事業に取り組んでほしいと願っています。

最後に、八幡平市には絶対に負けないでほしいですね(笑)。